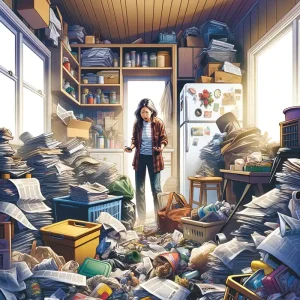

福岡でも深刻化しているゴミ屋敷問題。生活空間が不要な物やゴミで埋め尽くされることで、健康や安全、社会的な問題が発生します。「福岡 ゴミ屋敷 やばい」と感じている方のために、この記事ではその危険性や原因、そして解決方法について詳しく解説します。

ゴミ屋敷の危険性 – 放置が招くやばいリスク

ゴミ屋敷が抱える「やばい」ポイントは、単にゴミが多いというだけではありません。生活環境の悪化だけでなく、健康や安全、社会的な問題にも影響を及ぼす深刻なリスクが伴います。

ゴミ屋敷を放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

1. 健康被害 – 衛生環境の悪化による深刻な影響

ゴミ屋敷では、害虫やカビ、ホコリが大量に発生し、住人の健康を著しく損なう可能性があります。 特に、呼吸器系の疾患や感染症のリスクが高まるため、早急な対応が必要 です。

害虫や害獣の発生

- ゴキブリ、ネズミ、ハエ、ダニなどが繁殖しやすくなる

- 害虫が食材を汚染し、食中毒や感染症を引き起こすリスクが高まる

- ネズミは電気コードをかじることがあり、火災の原因になる

カビやホコリの蓄積

- 放置された食品や湿気の多い環境でカビが繁殖する

- カビやホコリが喘息やアレルギーの原因となる

- 長期間の放置により、建物の腐敗や劣化を招く

健康被害が悪化すると、最悪の場合、病院での治療が必要になることもあるため、早めの対処が不可欠です。

2. 火災リスク – ゴミ屋敷が火事を引き起こす危険性

ゴミ屋敷では、新聞紙や段ボール、衣類、可燃性のプラスチックなどが大量に蓄積されるため、火災のリスクが極めて高くなります。

火災の主な原因

- ホコリがたまったコンセントや電化製品がショートし、発火する

- ストーブやタバコの火の不始末がゴミに引火する

- ネズミが電気コードをかじり、ショートして発火する

火災時の重大な問題

- ゴミが積み重なり、避難経路が塞がれる(逃げ遅れのリスクが高まる)

- 消防隊が部屋に入れず、消火活動が困難になる

- 火が燃え広がるスピードが速く、周囲の住宅にも被害が及ぶ

実際に、ゴミ屋敷が火元となった火災事故は全国で発生しており、死者が出るケースも少なくありません。 早めの片付けが命を守ることにつながります。

3. 近隣トラブル – 住民との関係悪化や社会問題に発展

ゴミ屋敷が原因で、近隣住民とのトラブルが発生することも大きな問題の一つ です。悪臭や害虫の発生により、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすため、苦情が寄せられることが増えます。

悪臭の拡散

- 生ゴミや腐敗した食品、汚れた衣類から悪臭が発生する

- 特に夏場は臭いが強くなり、窓を開けられなくなることもある

害虫の拡散

- ゴミ屋敷に発生した害虫が、隣家やアパートの他の部屋に侵入する

- ゴキブリやネズミが周囲に広がり、周辺住民にも被害が及ぶ

景観の悪化

- ゴミが庭やベランダに放置され、地域全体の景観が悪化する

- 不衛生な環境が原因で、町全体の不動産価値が下がることもある

このようなトラブルが続くと、近隣住民が自治体に苦情を申し立て、行政が対応に乗り出すことになります。

4. 法律的な問題 – 行政指導や強制撤去のリスク

ゴミ屋敷の問題が深刻化し、近隣住民や地域に悪影響を与えている場合、自治体が行政指導や強制撤去を行うこともあります。

行政の対応

- 改善勧告 → 住人に対して、片付けるように指導が行われる

- 改善命令 → 勧告に従わない場合、正式な命令が出される

- 行政代執行(強制撤去) → 住人が対応しない場合、自治体が強制的に片付け、費用を請求

法的措置が取られるケース

- 不法投棄が発覚した場合(罰則対象になる)

- 害虫の発生や悪臭が深刻で、住民からの苦情が多数寄せられた場合

- 火災や健康被害が発生し、周囲に危険を及ぼしている場合

自治体からの指導を無視し続けると、強制撤去だけでなく、高額な罰金が科されることもあります。

ゴミ屋敷のリスクを回避するために

ゴミ屋敷のリスクを避けるためには、早めの片付けと定期的な掃除が重要 です。

具体的な対策

- 1日5分でも片付ける習慣をつける(「今日は玄関」「明日はキッチン」などエリアを決める)

- 不要なものを増やさない(「1つ買ったら1つ捨てる」ルールを実践する)

- 業者の力を借りて、一気に片付ける(ゴミが多い場合は専門業者に依頼)

- 地域のサポートを活用する(自治体の相談窓口や支援制度を利用)

片付けを先延ばしにすると、状況がどんどん悪化してしまいます。小さなことから始めることで、ゴミ屋敷を防ぎ、快適な生活環境を取り戻すことができます。

「ゴミ屋敷」とは何か?ゴミ屋敷の実態・リスクを詳しく紹介します!

福岡でゴミ屋敷が増える原因

福岡でもゴミ屋敷の問題は年々深刻化しており、単なる個人の問題ではなく、社会的な要因が大きく影響していることが特徴 です。特に、高齢化の進行や社会環境の変化が、ゴミ屋敷増加の背景にある ことが指摘されています。

ここでは、福岡でゴミ屋敷が増える主な原因 を詳しく解説します。

1. 高齢化社会 – 片付けが困難な高齢者の増加

福岡でも高齢化が進み、一人暮らしの高齢者が増えている ことが、ゴミ屋敷問題の一因となっています。

高齢者がゴミを片付けられなくなる主な理由

- 体力の低下 → ゴミをまとめたり、運び出したりすることが難しくなる

- 判断力の低下 → 物を捨てるべきかどうかの判断ができなくなる

- 認知症の進行 → 片付ける意識がなくなり、ゴミが増えてしまう

家族や地域との関係の希薄化

- 家族が遠方に住んでいるため、サポートを受けにくい

- 近隣住民との関わりが少なく、助けを求められない

- 地域の見守り活動が不足している

特に、一人暮らしの高齢者は、自分だけで片付けるのが困難になってしまい、気づけばゴミ屋敷化してしまう ことが多いのが現状です。

2. 精神的な問題 – ストレスや孤立がゴミ屋敷化を引き起こす

ゴミ屋敷の背景には、うつ病やストレスなどの精神的な問題が関係していることも多い です。

精神的な問題が片付けを妨げる要因

- ストレスやうつ病により、片付けをする気力がなくなる

- 社会的な孤立感から、生活全般に無気力になり、片付けが後回しになる

- ゴミが溜まることでさらに気分が落ち込み、悪循環に陥る

特に影響を受けやすい人

- 失業や離婚など、生活環境が大きく変化した人

- 家庭内のトラブルを抱えている人

- 社会との関わりが少なく、孤独を感じている人

精神的な問題を抱えている人ほど、片付けが後回しになり、ゴミ屋敷化しやすい傾向 にあります。そのため、単なる「掃除の問題」ではなく、心のケアも必要になるケースが多い です。

3. 物を捨てられない性格 – 「もったいない」精神が招くゴミ屋敷化

「もったいない」「いつか使うかもしれない」といった考えから、必要のないものを捨てられずにため込んでしまう ことも、ゴミ屋敷の大きな原因の一つです。

捨てられない人の心理的特徴

- 「高かったから捨てるのがもったいない」 → 使わない物でも、処分することに抵抗がある

- 「まだ使えるかもしれない」 → 実際には使わない物でも、とっておく癖がある

- 「思い出が詰まっているから捨てられない」 → 古い服や家具、書類などをため込んでしまう

捨てられないことで生じる問題

- 部屋の収納スペースが足りなくなり、物があふれる

- 使わない物のせいで、新しく必要な物を収納できない

- 部屋の中が散らかり、掃除がしにくくなる

特に、高齢者や物を大切にする価値観を持っている人ほど、「捨てる」ことに強い抵抗を感じる ため、ゴミ屋敷化しやすい傾向があります。

4. 社会とのつながりの希薄化 – 近隣住民や家族との関係の薄れ

現代では、地域社会のつながりが希薄になり、ゴミ屋敷問題が長期間放置されるケースが増えています。

つながりが希薄化する要因

- 核家族化の進行 → 高齢者が一人暮らしをするケースが増えている

- 都市部での人間関係の希薄化 → 隣に誰が住んでいるか分からないことも多い

- 人間関係のトラブルを避けるため、近隣住民が関与しない傾向

つながりの薄れが引き起こす問題

- ゴミ屋敷になっても、誰も気づかずに放置される

- 周囲からの注意や助言がなく、片付けるきっかけを失う

- 近隣住民が苦情を言いにくく、問題が長期化する

特に、マンションやアパートでは、住人同士の関係が希薄なため、ゴミ屋敷の問題が発覚しにくい ことが多く、深刻化しやすい状況にあります。

ゴミ屋敷を解決するための具体的な方法

ゴミ屋敷を解決するためには、計画的に作業を進めることが重要 です。片付けを成功させるためには、自力で対応する方法と、プロの業者に依頼する方法のどちらが適しているかを見極めることが大切 です。

ここでは、ゴミ屋敷を解決するための具体的な方法 を詳しく解説します。

自力で片付ける場合 – 計画的に進めることが成功のカギ

ゴミ屋敷が比較的軽度であれば、自分で片付けることも可能 です。ただし、無計画に片付けを始めると、途中で挫折してしまうこともあるため、段階的に進めることが重要 です。

1. 計画を立てる – 無理のないスケジュールを作成

ゴミ屋敷の片付けは、一気に終わらせようとすると、途中で疲れてしまい、挫折することが多い ため、計画的に進めることが成功のカギ となります。

計画の立て方

- 片付ける範囲を決める → 「今日は玄関」「明日はリビング」など、エリアごとに進める

- 目標を設定する → 「ゴミ袋を5つ分捨てる」など、具体的な目標を決める

- 作業時間を決める → 無理をせず、「1日1時間だけ片付ける」など、少しずつ進める

計画を立てることで、ゴミの量に圧倒されることなく、着実に片付けを進めることができます。

2. 必要な道具を用意 – 作業効率を高める準備

片付けを始める前に、必要な道具をそろえておくことで、作業をスムーズに進めることができます。

準備すべき道具

- ゴミ袋(大容量のものを複数枚用意) → 燃えるゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ用に分ける

- 軍手・マスク → 衛生対策として必須(ホコリや害虫対策にもなる)

- 掃除道具(ほうき、モップ、掃除機) → ゴミを撤去した後の清掃に使用

- 段ボール箱 → リサイクル品や保管する物を一時的に収納するために便利

- 害虫駆除スプレー → ゴキブリやネズミが発生している場合の対策

準備をしっかり整えることで、途中で手が止まることなく、スムーズに片付けを進めることができます。

3. ゴミの分別を行う – 効率的に仕分けるコツ

ゴミを「捨てるもの」「リサイクル可能なもの」「保管するもの」に分けながら進めることで、作業がはかどります。

分別の基本ルール

- すぐに捨てるもの → 破損したもの、使わない紙類、腐敗した食品など

- リサイクルできるもの → 古紙、ペットボトル、金属類、ガラス製品など

- 迷うもの → 「1年以上使っていないものは捨てる」など、基準を決めて判断

効率的な分別のコツ

- 「迷うもの」用の箱を用意し、後で判断する → 作業の手を止めないために有効

- 収納スペースに入らないものは処分する → 「収納できない=不要なもの」と判断

- リサイクルショップやフリマアプリを活用 → 価値があるものは売却することで、処分費用を抑える

分別作業を丁寧に行うことで、ゴミの量を減らし、環境にも配慮した片付けが可能になります。

4. 自治体のサービスを活用 – コストを抑えた処分方法

福岡市では、ゴミ処理を支援するさまざまなサービスが提供されています。自治体のサービスを活用することで、安価または無料でゴミを処分することが可能 です。

福岡市のゴミ処分サービス

- 粗大ゴミの回収 → 事前予約制で、大型ゴミを回収してもらえる

- リサイクルプログラム → 資源ゴミの分別回収があり、適切に処理できる

- クリーンセンターへの持ち込み → 自分でゴミを持ち込めば、処分費用を抑えられる

自治体のサービスを活用することで、コストを抑えながら効率的にゴミを処分できます。

プロの業者に依頼する場合 – 短期間で確実に片付ける方法

ゴミの量が多すぎて自力では対応できない場合は、専門の片付け業者に依頼するのが最適 です。

業者選びのポイント – 信頼できる業者を見極める

業者を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう。

- 許可の確認 → 「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者を選ぶ

- 料金体系の明確さ → 見積もりの内訳を確認し、追加料金が発生しないかチェック

- 口コミや評判の確認 → インターネットのレビューや口コミを参考にする

業者に依頼するメリット

- 短時間での片付け → 自力では数日かかる作業も、プロなら数時間で完了

- 適切な廃棄処理 → 法令に基づいた処理が行われるため、不法投棄の心配なし

- 衛生面の改善 → 清掃や消毒作業も行われ、清潔な状態に戻せる

ゴミ屋敷が大規模になっている場合は、プロの手を借りることで確実に解決できます。

ゴミ屋敷を再発させないためのポイント

片付けが完了した後は、ゴミ屋敷を再発させないための習慣を身につけることが重要 です。ゴミ屋敷になってしまう原因の多くは、「片付けの習慣がない」「物を捨てられない」「社会的なつながりが希薄」 など、日々の生活の中で積み重なったものです。

一度ゴミ屋敷を片付けたとしても、適切な管理をしなければ、また同じ状態に戻ってしまう可能性があります。 ここでは、ゴミ屋敷を再発させないための具体的なポイント を詳しく解説します。

1. 定期的な片付けを習慣化 – ゴミを溜め込まない工夫

ゴミ屋敷にならないためには、定期的な片付けを行うことが何よりも大切 です。気づいたときに掃除するのではなく、スケジュールを決めて定期的に片付けることで、部屋を清潔な状態に維持できます。

具体的な実践方法

- 毎日5分の片付けタイムを作る(朝・夜のどちらかに5分間だけ片付ける)

- 毎週末にゴミを見直し、不要なものを捨てる(週1回「片付けデー」を設定)

- 月に1回、部屋全体の大掃除を行う(季節ごとに断捨離を実施)

- ゴミ出しの日を忘れないようカレンダーに記録(自治体の収集日をチェック)

小さな片付けの習慣を身につけることで、大きなゴミ屋敷化を防ぐことができます。

2. 物を増やさないルール – 「捨てる習慣」を意識する

ゴミ屋敷になってしまう大きな要因のひとつが、「物が多すぎること」 です。家の中に物が増えすぎると、収納しきれずに散らかりやすくなり、気づかないうちにゴミがたまりやすい環境になってしまいます。

物を増やさないためのルール

- 「1つ買ったら1つ捨てる」ルールを実践する

→ 例:新しい服を買ったら、古い服を1枚手放す - 収納スペースに収まる量だけを持つ

→ 「収納から溢れるものは不要なもの」と考え、適度に整理 - 衝動買いを防ぐために、一度考える時間を作る

→ 「本当に必要か?」を考え、すぐに買わない習慣をつける - 定期的にリサイクルや寄付を活用する

→ 使わないけれど捨てにくいものは、フリマアプリや寄付で活用

「必要なものだけを持つ」ことを意識することで、部屋がスッキリし、片付けの負担も減ります。

3. 周囲とのつながりを持つ – 孤立を防ぎ、生活の質を向上させる

ゴミ屋敷になりやすい人の特徴として、社会的な孤立が関係していることが多い です。周囲の人との関わりが少ないと、部屋の状態に気を使う機会が減り、片付けのモチベーションが下がってしまう ことがあります。

孤立を防ぐための方法

- 家族や友人と定期的に連絡を取る

→ 電話やLINE、ビデオ通話を活用し、日常的に会話する - 定期的に人を家に招く習慣を作る

→ 「月に1回友人を招待する」ことで、片付けの動機づけに - 地域の清掃活動やイベントに参加する

→ ゴミに対する意識を高め、地域とのつながりを持つ - 近隣住民との交流を深める

→ 挨拶や会話を交わし、生活環境を共有することで片付けの意識が向上

誰かとつながりを持つことで、「見られること」を意識し、部屋を清潔に保つ習慣が身につきます。

4. 片付けのハードルを下げる – すぐに行動できる環境づくり

片付けが苦手な人は、「片付けること自体が面倒」と感じてしまうことが多い です。そのため、すぐに片付けられる環境を作ることが、再発防止のカギ となります。

片付けのハードルを下げる方法

- ゴミ箱を部屋の複数箇所に設置する(すぐに捨てられる環境を作る)

- 掃除道具を手の届く場所に置く(掃除機や雑巾を取りやすくする)

- 収納場所を決め、「使ったら戻す」ルールを徹底する

- 床に物を置かない習慣をつける(散らかりにくくなる)

環境を整えることで、自然と片付けの習慣が身につきます。

5. 片付けのモチベーションを維持する – 継続するための工夫

片付けを継続するためには、モチベーションを保つ工夫が必要 です。

モチベーションを維持する方法

- 片付いた部屋の写真を撮り、理想の状態を意識する

- 片付けのメリットを実感し、ポジティブな気持ちを持つ(気分が良くなる、探し物が減るなど)

- 目標を決めて、達成したら自分にご褒美を与える

- 片付けを楽しいイベントにする(音楽をかける、家族と一緒にやるなど)

楽しみながら片付けを続けることで、自然と習慣化することができます。

まとめ

福岡で深刻化しているゴミ屋敷問題は、適切な対応と支援を受けることで解決できます。自力での片付けが難しい場合は、プロの業者に依頼することを検討しましょう。また、片付け後は再発防止のための習慣を取り入れ、清潔で快適な生活環境を維持してください。

この記事が、ゴミ屋敷問題を解消し、新たな生活の一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。