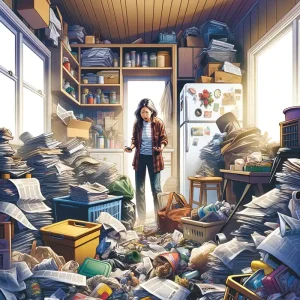

ゴミ屋敷と化してしまった自宅を前に、「どこから手を付けて良いのか分からない」と途方に暮れる人は少なくありません。しかし、適切な手順を踏んで取り組めば、ゴミ屋敷でも必ず片付けることができます。この記事では、ゴミ屋敷の片付けを成功させるために、まず何から始めるべきか、具体的なステップを詳しく解説します。

1. ゴミ屋敷の現状を冷静に把握する

ゴミ屋敷の片付けを始める前に、最も重要なのは「現状把握」です。焦って片付けを始めるのではなく、まずは冷静に部屋の状況を確認し、必要な準備を整えることが成功のカギ となります。

1-1. 片付ける範囲と状況を確認

部屋全体がゴミで埋もれている場合でも、どのエリアがどの程度荒れているのかを明確にすることが大切 です。作業をスムーズに進めるために、以下の手順で現状を確認しましょう。

現状を把握するポイント

-

部屋ごとに写真を撮影する

- 写真を撮ることで客観的に状況を把握できる

- 片付け前と後のビフォーアフターを比較しやすくなる

- 業者に依頼する際に、見積もりをスムーズに進められる

-

ゴミの種類を大まかに分類

- 可燃ゴミ(紙類、食品ゴミ、衣類など)

- 不燃ゴミ(プラスチック、ガラス、金属製品など)

- リサイクル品(ペットボトル、缶、新聞紙など)

- 粗大ゴミ(家具、家電、布団など)

- 危険物・有害物(スプレー缶、電池、薬品類など)

-

害虫や異臭など、特殊な清掃が必要な箇所をチェック

- ゴキブリやネズミなどの害虫が発生していないか

- カビや腐敗した食品がないか

- 悪臭が充満していないか(特に冷蔵庫・キッチン周辺)

- 水回りや排水口の詰まり、カビの有無を確認

1-2. 作業の優先順位を決める

ゴミ屋敷を一気に片付けるのは困難なため、どこから手を付けるか優先順位を決めることが大切です。以下のような基準で進めると、効率的に作業を進められます。

片付けの優先順位の決め方

-

出入り口や通路を確保(玄関・廊下)

- ゴミを搬出しやすい環境を整えるため、まずは通路を確保

- 大型家具や障害物を移動し、作業スペースを確保する

-

悪臭や害虫が発生しやすい場所を最優先(キッチン・水回り)

- 食品ゴミや腐敗物を処分し、清潔な環境を取り戻す

- 排水口の詰まりやカビの発生を確認し、必要なら除去

-

生活スペースを整える(リビング・寝室)

- ベッドやソファ周辺を片付け、最低限の生活空間を確保

- 不要な衣類や雑誌を整理し、収納スペースを作る

-

細かいゴミの処分と仕上げ清掃

- 小物類や使わない家電、雑貨などを処分

- 床や壁の清掃を行い、消臭対策を施す

2. ゴミ屋敷の片付けに必要な道具を準備する

ゴミ屋敷の片付けは、通常の掃除とは異なり、大量のゴミや汚れを効率的に処理するための適切な道具を準備することが重要です。特に、衛生面や安全面を考慮し、必要なアイテムを事前にそろえておくことで、スムーズに作業を進めることができます。

2-1. 基本的な片付け道具

まずは、片付け作業に欠かせない基本的な道具を揃えましょう。

必須の片付けアイテム

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| ゴミ袋(可燃・不燃・資源ごみ用) | ゴミを分別して処分しやすくする |

| 軍手・ゴム手袋 | 手を保護し、衛生的に作業する |

| マスク(防塵・防臭用) | ほこりや悪臭から身を守る |

| 掃除道具(ホウキ・ちりとり・掃除機・雑巾) | ゴミを取り除いた後の清掃に使用 |

| 殺虫剤・消臭剤 | 害虫の駆除や悪臭の除去に必須 |

ポイント

- ゴミ袋は種類ごとに複数用意 し、自治体の分別ルールに従って捨てやすくする。

- 手袋は使い捨てタイプと丈夫なタイプの両方を準備 し、汚れたものを直接触らずに済むようにする。

- マスクは不織布タイプや防臭・防塵性能があるものを使用 し、作業中の健康リスクを軽減する。

2-2. 特殊な場合に役立つ道具

ゴミの量が多い場合や、害虫が発生しているような環境では、追加の特殊な道具が必要になります。

状況別に準備する道具

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| 防護服 | 汚れがひどい場所や害虫の多い場所での作業に適している |

| スコップや大型ヘラ | 床にこびりついた汚れを削ぎ落とすために使用 |

| 頑丈なコンテナや段ボール箱 | 仕分け作業をスムーズにするために活用 |

| 懐中電灯やヘッドライト | ゴミの山の奥や電気のない部屋で作業する際に便利 |

| 除菌スプレーやアルコール消毒液 | 清掃後の衛生管理のために使用 |

ポイント

- 防護服は長袖・長ズボンタイプのものを選ぶ と、害虫や汚れから身を守ることができる。

- スコップやヘラは金属製がベスト。プラスチック製だと汚れを取り除きにくい場合がある。

- 段ボールやコンテナを活用 すると、必要な物と不要な物の仕分けが簡単になる。

- 電気が使えない場合に備えて懐中電灯を用意 すると、作業がスムーズに進む。

2-3. 安全対策のためのアイテム

ゴミ屋敷の片付けは、衛生面だけでなく、安全面にも気を配る必要があります。特に長時間作業をする場合は、以下のアイテムを準備しておくと安心です。

安全確保のための道具

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| 厚手の長袖・長ズボン | 皮膚の保護、害虫やホコリ対策 |

| ゴーグル | ほこりや汚れが目に入るのを防ぐ |

| 長靴または滑りにくい靴 | 床がゴミで覆われている場合や、汚れた液体がこぼれている場所での作業に適している |

| 水分補給用の飲み物 | 長時間の作業に備えて脱水症状を防ぐ |

| 応急処置セット(絆創膏、消毒液) | 怪我をした際の応急処置用 |

ポイント

- 厚手の服を着用することで、害虫や汚れから身を守る ことができる。

- 長靴や作業靴は滑りにくい素材を選ぶ と、転倒事故を防ぐことができる。

- 応急処置セットはすぐに取り出せる場所に置いておく と、怪我をした際に素早く対応できる。

2-4. 道具の準備は作業の効率を左右する

ゴミ屋敷の片付けは、途中で道具が足りなくなると作業がストップしてしまい、余計に時間がかかる 可能性があります。そのため、事前にしっかりと必要な道具を揃えておくことが大切です。

準備が不十分だと起こる問題

- ゴミ袋が足りず、仕分けができない

- 軍手を忘れて手を汚してしまい、衛生的な問題が発生

- 掃除道具がないため、ゴミを処分した後の清掃がスムーズに進まない

- 害虫対策が不十分で、作業中に虫が発生してしまう

- 防護服がないことで、長時間作業による体調不良が発生

作業を中断せず、スムーズに片付けを進めるためには、リストを作成し、必要な道具を事前に準備することがポイント です。

3. ゴミの分別ルールを確認

ゴミを効率的に処分するためには、地域ごとの分別ルールを正しく把握することが重要 です。自治体によって分別方法や回収スケジュールが異なるため、事前に市町村のルールを確認しておきましょう。誤った分別をしてしまうと、ゴミ収集日に回収してもらえないことがあるため注意が必要です。

3.1. ゴミの種類と分別基準

以下のような主要なゴミの分類を参考に、正しく分別しましょう。

可燃ごみ(燃えるごみ)

対象例:

- 生ごみ(食べ残し、野菜くず)

- 紙くず(汚れたティッシュ、使い捨てマスク)

- 木製の小さな家具(解体可能なもの)

- 衣類、布製品(燃える素材)

注意点:

- 水分の多い生ごみは、しっかり水気を切ってから捨てる

- 汚れた紙類はリサイクルできないため、可燃ごみとして処分する

不燃ごみ(燃えないごみ)

対象例:

- 割れたガラス、陶器類(新聞紙などで包む)

- スプレー缶(穴を開けてガス抜きをする)

- 金属類(小さな鍋、金属製のフライパン)

- 傘、電球、ライターなど

注意点:

- ガラスや刃物類は、危険がないように新聞紙や布で包んで「危険」と表示しておく

- スプレー缶は、中身を使い切り、穴を開けてから指定の方法で処分する

資源ごみ(リサイクル可能なもの)

対象例:

- ペットボトル(ラベルとキャップを外す)

- アルミ缶・スチール缶(洗って乾燥させる)

- 新聞・雑誌・段ボール(ひもで束ねる)

- ガラス瓶(透明・茶色・緑で分別)

注意点:

- ペットボトルはキャップ・ラベルを外して、自治体のルールに従って分別

- びんや缶は軽く水洗いしてから出す

粗大ごみ(大型の家具・家電など)

対象例:

- ベッド、タンス、ソファ

- 大型の家電(洗濯機、冷蔵庫、テレビ)

- マットレス、カーペット

- 物干し竿、自転車

注意点:

- 自治体によっては事前申請が必要 で、収集日が決まっている

- 収集センターへ持ち込む場合は、自治体のルールを確認する

- 家電リサイクル法の対象となるもの(冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビ)は、自治体の粗大ごみ回収ではなく、専門業者に依頼する必要がある

3.2. 地域ごとのゴミ収集ルールを確認

ゴミ出しのルールは、自治体によって異なるため、必ず事前に確認 しましょう。

確認すべきポイント

- ゴミの収集曜日(可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみの回収日)

- 回収場所と時間(ゴミ集積所のルール、出す時間)

- 分別方法の詳細(自治体によって細かいルールが異なる)

例:福岡市の場合

- 可燃ごみ:週2回

- 不燃ごみ:月1回

- 資源ごみ(びん・缶・ペットボトル):週1回

- 粗大ごみ:事前予約制(有料)

自治体の公式サイトや役所の清掃課で最新のルールを確認しておくと安心です。

3.3. 誤った分別をするとどうなる?

分別ルールを守らずにゴミを出した場合、以下のような問題が発生することがあります。

回収されない

- 分別が不適切 だと、収集車が持ち帰らずにゴミがそのまま残る

- 粗大ごみの事前申請を忘れる と、回収してもらえない

周囲に迷惑がかかる

- 収集日を守らないと、ゴミステーションが散乱し、カラスや猫が荒らす原因 になる

- 異臭が発生 し、近隣トラブルにつながることがある

不法投棄のリスク

- ルールを守らずにゴミを放置すると、不法投棄と見なされ罰則の対象 になることがある

- 粗大ごみを適切に処理しないと、回収業者が不法投棄を行うケースもあるため、信頼できる業者を選ぶことが大切

3.4. ゴミ出しをスムーズにするための工夫

正しい分別を行うために、日頃から以下の工夫をしておくと、片付けがスムーズになります。

-

ゴミの一時保管場所を決める

- 家庭内で分別しやすいように、ゴミ箱を種類ごとに設置 する

- ペットボトルや缶は専用の袋にまとめ、すぐにリサイクルに出せるようにする

-

分別表を目につく場所に貼る

- 自治体のゴミ分別表を冷蔵庫や玄関に貼る と、家族全員が意識しやすい

- スマートフォンに自治体のゴミ回収カレンダーを登録 すると便利

-

収集日を意識した片付け

- 粗大ごみは事前予約が必要なため、計画的に片付ける

- 可燃ごみの日の前日に片付け作業をすると、すぐに処分できる

4. ゴミ屋敷を片付ける優先順位を決める

ゴミ屋敷の片付けを成功させるためには、どこから手をつけるかを明確にし、計画的に進めることが重要 です。無計画に片付けを始めると、途中で疲れてしまったり、どこを片付けたのかわからなくなったりすることがあります。以下の優先順位を参考にすると、スムーズに作業を進めることができます。

4-1. 動線を確保する

ゴミ屋敷の片付けで最も重要なのは、移動できるスペースを確保すること です。動線が確保されていないと、ゴミの運び出しが難しくなり、作業効率が大幅に低下します。

優先的に片付ける場所

- 玄関周辺:出入りしやすくするため、最初に片付ける

- 廊下:奥の部屋へスムーズに移動できるように確保

- リビング・キッチン周辺:作業スペースとして使用するため

動線確保のポイント

- 玄関から順番に奥の部屋へ進む

- ゴミ袋や片付け道具を持ち運びやすくする

- 搬出のしやすさを意識しながら作業する

まずは玄関周辺のゴミを撤去 し、キッチンやリビングへ続く導線を作る ことが、作業全体のスムーズな進行につながります。

4-2. 生ごみ・腐敗物の処理

次に、衛生面のリスクが高いゴミを最優先で処理 します。放置された生ごみは、悪臭や害虫発生の原因となり、健康被害につながる可能性があります。

重点的に処理するエリア

- 台所・キッチン:シンク、冷蔵庫、流し台周辺の腐敗物を撤去

- リビング・寝室:飲食後のゴミやペットボトルを処分

- 冷蔵庫の中身:長期間放置された食品を廃棄

生ごみ処理のポイント

- 密封できる袋に入れて、できるだけ早く処分

- 害虫が発生している場合は殺虫剤を使用

- 強い悪臭がある場合は、消臭スプレーや換気を徹底

ゴミ屋敷の片付けでは、「とりあえず捨てるべきもの」から処理することが大切です。特に腐敗物は、長時間放置せず、迅速に処理 するよう心がけましょう。

4-3. 危険物・刃物類の安全確保

片付け中に怪我をしないよう、危険物(割れたガラス、刃物、針、電池、スプレー缶など) を先に取り除き、安全な状態にしておきます。

危険物の具体例

- 割れたガラスや陶器類

- カミソリ、包丁、ハサミ

- 釘、針、画びょう

- スプレー缶、ライター(火気注意)

- 電池・バッテリー(適切な処分が必要)

安全に処理するポイント

- 厚手の手袋(軍手やゴム手袋)を着用する

- 割れたガラスや刃物は新聞紙や布で包み、「危険」と明記

- スプレー缶やライターは、中身を完全に使い切ってから廃棄

- リサイクルが必要な電池やバッテリーは適切な場所へ持ち込む

片付け作業では、思わぬ事故やケガのリスクがあるため、危険なものは優先的に撤去し、安全な環境を確保 しましょう。

5. 分別しながらゴミを撤去

動線が確保できたら、本格的にゴミを撤去していきます。ただし、無計画に処分すると大切なものまで捨ててしまう可能性があるため、適切な分別ルールを決めて進めることが大切です。

5-1. まずはゴミの種類ごとに分別

ゴミを効率的に撤去するために、自治体の分別ルールに従って整理する ことが重要です。一般的な分別方法は以下の通りです。

- 可燃ごみ(紙くず、食品包装、衣類など)

- 不燃ごみ(ガラス、金属製品、陶器など)

- 資源ごみ(ペットボトル、アルミ缶、新聞紙、雑誌など)

- 粗大ごみ(家具、家電、マットレスなど)

特に粗大ごみ は一度に処分できないため、別スペースにまとめておき、後日回収手配をする とスムーズに進みます。

5-2. 貴重品や大切な書類の確認

ゴミ屋敷の片付けでは、不要なものの中に貴重品や重要書類が紛れていることがよくあります。すべて処分してしまう前に、以下のようなものが混ざっていないか確認しましょう。

- 現金や通帳、キャッシュカード

- 身分証明書(免許証、保険証、パスポートなど)

- 重要書類(契約書、年金手帳、証書類)

- 思い出の品(写真、手紙、アルバムなど)

貴重品を見つけた場合は、専用の保管スペースを作って一時的に避難 させましょう。

5-3. 「捨てる」と「残す」の基準を決める

片付けの際に「捨てるか、残すか」で迷う時間が増えると、作業がなかなか進みません。そのため、あらかじめ判断基準を明確にしておく ことで、スムーズに片付けられます。

「捨てるもの」の基準

- 1年以上使っていないもの

- 壊れている、修理しても使えないもの

- 他のもので代用できるもの

- 「もったいない」だけで残しているもの

「残すもの」の基準

- 現在も日常的に使っているもの

- 貴重品や重要書類

- 思い出の品(ただし、量を限定する)

また、「迷っているもの」は一時保管ボックス を作り、一定期間後に見直して不要なら処分する方法も有効です。

5-4. 分別作業のポイント

片付け作業を効率よく進めるためには、いくつかのポイントを押さえておくとスムーズに作業が進みます。

✅ 袋や箱を用意してすぐに仕分けできる状態にする

可燃ごみ・不燃ごみ・リサイクルごみを入れる袋やコンテナを準備し、作業を進めながらすぐに分別できるようにします。

✅ 捨てるエリアと残すエリアを明確にする

ゴミをまとめるエリアと、残す物を整理するエリアを分けることで混乱を防ぎます。

✅ 1回に片付ける範囲を決める

すべてを一気に片付けようとすると疲れてしまうため、「今日はこの部屋だけ」「今日はこの棚だけ」など、作業の範囲を決めると継続しやすくなります。

5-5. 粗大ごみの処分計画を立てる

粗大ごみは普通のゴミと違い、自治体の回収サービスや業者の手配が必要になります。以下の方法を活用して、効率的に処分しましょう。

自治体の粗大ごみ回収を利用

- 自治体のホームページで回収方法を確認

- 事前予約が必要な場合が多いので、早めに手配

- 処分費用がかかることがあるため、料金を事前に確認

リサイクルショップや寄付を活用

- まだ使える家具や家電は、リサイクルショップに買取を依頼

- 寄付団体に提供することで、必要な人に再利用してもらえる

不用品回収業者を利用

- すぐに処分したい場合や、大量の粗大ごみがある場合は業者に依頼

- 違法業者を避けるため、事前に許可証や口コミを確認

6. 一人で難しい場合は専門業者に依頼

ゴミ屋敷の片付けは、精神的にも肉体的にも負担が大きい作業です。特にゴミの量が多い場合や、害虫が発生している・悪臭がひどい・粗大ごみが多い などの状況では、自力での片付けが困難になることもあります。こうした場合は、専門の片付け業者に依頼するのも一つの有効な選択肢です。

プロに任せることで、短期間で効率的に片付けが進み、衛生的な環境を取り戻すことができます。また、適切な分別・処分を行ってくれるため、法律に則った安全な廃棄が可能です。

6-1. 業者を選ぶポイント

ゴミ屋敷の片付け業者を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。

1. 費用が明確で、無料見積もりが可能

- 事前に見積もりを取ることで、後から追加料金が発生するリスクを防ぐことができます。

- 「一律○○円」や「定額パック料金」 など、料金が明確な業者を選ぶと安心です。

2. 許可を取得しているか

- 一般廃棄物収集運搬業許可 を取得しているかどうかを確認しましょう。

- 許可のない業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

3. 口コミや実績をチェック

- 実際に利用した人の口コミを確認し、評判の良い業者を選びましょう。

- 過去の実績が豊富で、信頼できる業者かどうかも重要な判断基準となります。

6-2. 専門業者に依頼するメリット

ゴミ屋敷片付け業者に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

1. 短期間で作業が完了

自力で片付ける場合は何日もかかることがありますが、業者に依頼すれば 1日〜数日で片付けが完了 することが多いです。特に、害虫駆除や消臭作業 などが必要な場合は、専門の業者に任せたほうがスムーズに進みます。

2. 体力的・精神的な負担を軽減

ゴミの片付けは重労働であり、また精神的なストレスも大きくなりがちです。特に高齢者や女性、忙しい方 にとって、業者のサポートは大きな助けになります。

3. 法律に則った適正な処分

ゴミの中には、家電リサイクル法の対象品(冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機など)や、適切な処理が求められる危険物(薬品、スプレー缶など)が含まれている場合があります。専門業者はこれらの処理にも対応しているため、安全に処分できます。

4. 害虫駆除・清掃サービスも利用可能

長期間放置されたゴミ屋敷では、害虫(ゴキブリ・ハエ・ダニなど)が発生していることがよくあります。専門業者であれば、ゴミの片付けだけでなく、害虫駆除・消毒・消臭 などもセットで対応してくれることがあります。

6-3. 業者に依頼する際の注意点

業者に依頼する場合、以下の点に注意しましょう。

1. 過剰な請求や違法業者に注意

悪質な業者の中には、「無料回収」を謳って回収後に高額請求するケースや、不法投棄を行う業者も存在します。以下の点をチェックし、信頼できる業者を選びましょう。

- 事前に料金を明確に提示してくれるか

- 「追加料金なし」の業者を選ぶ

- 許可証の有無を確認する

- 口コミ・評判を確認する

2. 複数の業者で見積もりを取る

業者によって料金設定が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、比較することが重要 です。相場より極端に安い場合は、追加料金の発生やサービスの質が低い可能性があるため注意が必要です。

3. 依頼内容を事前に明確にしておく

スムーズな作業を進めるために、以下の内容を事前に整理し、業者に伝えておきましょう。

- どの部屋を片付けるのか

- どの程度のゴミの量があるのか(写真を送るとスムーズ)

- 粗大ごみや危険物の有無

- 害虫や異臭の有無

- 作業後の清掃が必要か

7. ゴミ屋敷を片付けた後の清掃と再発防止

ゴミ屋敷の片付けが終わった後も、衛生的で快適な生活を維持するために徹底した清掃と再発防止策を講じることが重要です。片付けを終えた直後はスッキリしていても、適切な管理をしないとすぐに元の状態に戻ってしまうことがあります。

ここでは、清掃のポイントとゴミ屋敷を再発させないための習慣について詳しく解説します。

7-1. 清掃ポイント

ゴミを撤去した後は、部屋に残った汚れや臭いをしっかり取り除く必要があります。以下の清掃ポイントを押さえましょう。

1. 床にこびりついた汚れを剥がす

- 長期間放置されていた食品汚れやホコリ、カビが床にこびりついていることがあります。

- 重曹や中性洗剤を使用し、雑巾やスポンジでこすり落としましょう。

- 特にキッチンや冷蔵庫周辺は、油汚れやカビが発生しやすいため念入りに掃除します。

2. 壁や天井の拭き掃除

- ゴミの山があった場所には、ホコリや汚れが付着しています。

- アルコールスプレーを使って除菌し、カビやダニの発生を防ぎます。

- たばこのヤニや油汚れがついている場合は、重曹水をスプレーして拭き取るのが効果的です。

3. 消臭・除菌作業で部屋全体をリフレッシュ

- ゴミが長期間放置されていた部屋には、悪臭が染みついていることが多いです。

- 消臭スプレーや空気清浄機を活用し、空気を入れ替えます。

- 重曹や炭を部屋に置いておくと、自然に臭いを吸収してくれるためおすすめです。

4. 害虫駆除と予防策

- ゴミ屋敷にはゴキブリやハエ、ダニなどの害虫が発生しやすい環境が整っています。

- ゴミを撤去した後でも、害虫が卵を産み付けている可能性があるため、徹底的に駆除しましょう。

- 害虫駆除スプレーや燻煙剤を使い、一度しっかりと対策を講じます。

7-2. ゴミ屋敷再発防止策

せっかく片付けた部屋が再びゴミ屋敷化しないように、日常的な習慣を見直すことが大切です。

1. 定期的に掃除する習慣をつける

- 1日5分の片付けタイムを設定し、小まめに整理整頓する。

- 「週に1回」や「月に1回」 など、定期的に大掃除の日を決める。

- 掃除が苦手な場合は、「片付けた後のご褒美を設定する」など、モチベーションを維持する工夫をしましょう。

2. 収納スペースを確保し、物を増やしすぎない

- 物が多くなると、片付けの負担が増え、再びゴミが溜まりやすくなります。

- 「1つ買ったら1つ手放す」 というルールを決めることで、不要な物が増えるのを防げます。

- 収納ボックスや棚を活用し、片付けやすい環境を整える。

3. 買い物の習慣を見直す

- 衝動買いを防ぐために、「買う前に3回考える」ルール を取り入れる。

- 必要な物だけを購入するために、事前にリストを作る。

- 通販やセールで安いからといって、無駄に買わない習慣をつける。

4. 不用品を定期的に処分する

- 季節ごとに断捨離を実施し、使っていない物は積極的に手放す。

- 不用品は、リサイクルショップやフリマアプリで売る、寄付する などの方法も活用。

- 「1年間使わなかった物は処分する」というルールを決めると、物を溜め込まなくなります。

5. ゴミの分別ルールを徹底する

- 各部屋にゴミ箱を設置し、すぐにゴミを捨てられる環境を作る。

- 可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミの分別を徹底し、溜め込まないようにする。

- 自治体のゴミ回収スケジュールを確認し、ゴミの日を逃さないようにする。

6. 家事代行や清掃サービスを活用

- 忙しくて掃除の時間が取れない場合は、家事代行サービスを定期的に利用する。

- ハウスクリーニングを年に1回依頼 し、プロの手で徹底的に清掃してもらう。

- 片付けアドバイザーのサポートを受けることで、効率的な収納方法を学ぶ。

7-3. ゴミ屋敷を防ぐためのマインドセット

片付けの習慣を定着させるためには、考え方を変えることも重要です。

1. 「完璧に片付ける」ではなく「少しずつ続ける」

- 「一気に片付けなきゃ」と思うと、負担が大きくなり挫折しやすい。

- 「毎日少しずつ」「今日はここだけ」と区切ることで、無理なく継続できる。

2. 片付いた部屋を維持する喜びを感じる

- キレイな部屋での生活が快適であることを実感する。

- 定期的に部屋の写真を撮り、ビフォーアフターを見比べる。

- 友人や家族を部屋に招く機会を作り、キレイな空間を保つモチベーションにする。

3. サポートを受けながら進める

- 一人では片付けが難しい場合、家族や友人に手伝ってもらう。

- カウンセリングや片付けコーチングを受けることで、片付けに対する意識を変える。

8. 今後ゴミ屋敷にならないための対策

せっかく片付けた部屋を、再びゴミ屋敷にしないためには、日々の習慣を見直し、維持するための工夫を取り入れることが重要です。片付けを続けるための意識を持ち、定期的な掃除や不要品の処分を習慣化することで、快適な生活環境を維持できます。

ここでは、ゴミ屋敷を再発させないための具体的な対策を紹介します。

8-1. 定期的に掃除の習慣をつける

片付いた状態を維持するためには、日々の掃除を習慣にすることが不可欠です。以下のように、無理のない範囲で継続できる掃除習慣を取り入れましょう。

毎日取り組むこと

- 1日5分の片付けタイムを確保する

- 小さな片付けを習慣にすることで、ゴミや不要品が溜まるのを防げます。

- 使ったものを元の場所に戻す

- 出したものをそのまま放置せず、決まった場所に片付ける癖をつけましょう。

- 洗い物やゴミ捨てを翌日に持ち越さない

- 食器洗いやゴミ捨ては、その日のうちに済ませることで溜まるのを防げます。

週に1回取り組むこと

- 床掃除(掃除機・拭き掃除)

- 特にホコリが溜まりやすい場所を重点的に掃除することで、部屋の清潔感を保てます。

- 不要品のチェック

- 1週間の間に「使わなかった物」を見直し、不要な物があれば処分しましょう。

月に1回取り組むこと

- クローゼットや収納の整理

- 収納スペースを見直し、要らないものが溜まっていないか確認する。

- 大型ごみやリサイクル品の処分

- 粗大ごみの回収日やリサイクル施設の利用を計画的に行いましょう。

8-2. 不要なものをすぐに処分する

物が増え続けると、再びゴミ屋敷化する可能性が高まります。不要なものは「すぐに処分する」習慣をつけましょう。

物をため込まない工夫

- 「迷ったら処分」のルールを作る

- 1年以上使っていない物は、今後も使う可能性が低いので処分する。

- 「1つ買ったら1つ捨てる」

- 物が増えるのを防ぐために、新しい物を購入したら古い物を処分するルールを作る。

- リサイクル・寄付の活用

- まだ使える物は、リサイクルショップや寄付団体に持ち込むことで、有効活用できます。

8-3. 収納スペースを適切に活用する

収納を上手に活用できないと、物があふれ、部屋が散らかる原因になります。収納スペースを適切に管理し、使いやすく整えることが重要です。

収納のポイント

- 使用頻度に応じて収納場所を決める

- 毎日使うものは手の届きやすい場所に、あまり使わないものは奥に収納する。

- 収納ボックスを活用

- カテゴリーごとに収納ボックスを用意し、物を整理整頓しやすくする。

- 「見せる収納」より「隠す収納」

- 見えるところに物を置きすぎると散らかりやすいため、収納スペースに収める工夫をする。

8-4. 断捨離を意識し、必要なものだけを持つ

「物が多い=豊かさ」ではなく、「必要な物だけで快適に暮らす」ことを意識する ことで、ゴミ屋敷化を防ぐことができます。

断捨離の実践方法

- 「ときめく物だけを残す」

- 使っていて気持ちが良い物、大切な物だけを持つことで、物が増えすぎるのを防げます。

- 「必要な物リスト」を作成する

- 新しい物を買う前に、本当に必要かどうかをリスト化して検討する。

- 「定期的に持ち物を見直す」

- 季節の変わり目ごとに、不要品の整理を行う習慣をつける。

8-5. 清掃スケジュールを作り、こまめに片付ける

スケジュールを決めて片付けることで、習慣として定着しやすくなります。「思い立ったときに片付ける」のではなく、「定期的に掃除する日を決める」ことが大切です。

おすすめの清掃スケジュール

| 頻度 | 片付け内容 |

|---|---|

| 毎日 | ゴミ捨て、洗い物、片付け |

| 週1回 | 掃除機がけ、トイレ・浴室掃除 |

| 月1回 | クローゼット整理、不要品の処分 |

| 季節ごと | 大掃除、粗大ごみの処分 |

このように定期的な掃除と片付けをスケジュール化 することで、ゴミが溜まるのを未然に防ぐことができます。

8-6. 家事代行サービスや専門業者を活用する

自力での片付けが難しい場合は、家事代行サービスや清掃業者を定期的に利用する のも一つの方法です。

活用できるサービス

- ハウスクリーニング

- 定期的にプロの掃除を入れることで、清潔な状態を維持しやすくなる。

- 不用品回収

- 使わない物を定期的に回収してもらうことで、ゴミをため込むリスクを減らす。

- 収納コンサルティング

- 整理整頓が苦手な人向けに、片付けのアドバイスを受けることができる。

まとめ

ゴミ屋敷の片付けは、「現状把握」→「道具準備」→「動線確保と分別作業」の順で進めることが大切です。一度に完璧を目指さず、無理せず少しずつ進めることが成功への鍵です。

自力で難しい場合は無理をせず、専門業者の力を借りることも選択肢に入れて、快適な住環境を取り戻しましょう。